Pr - PowerPoint PPT Presentation

Title:

Pr

Description:

... de constriction, lieu/organe de constriction, timing relatif des constrictions Phonologie articulatoire Un peu d anatomie: ... (cf. cours suivants) ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:108

Avg rating:3.0/5.0

Title: Pr

1

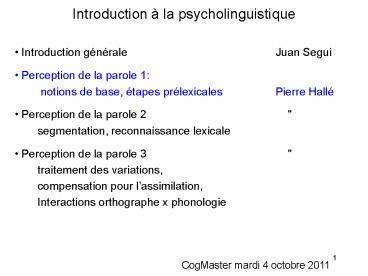

Introduction à la psycholinguistique

Introduction générale Juan Segui Perception

de la parole 1 notions de base, étapes

prélexicales Pierre Hallé Perception de la

parole 2 " segmentation, reconnaissance

lexicale Perception de la parole 3

"traitement des variations, compensation pour

lassimilation, Interactions orthographe x

phonologie

CogMaster mardi 4 octobre 2011

2

modèles de traitement de linformation

linguistique

Sortie

Entrée

Boîte Noire?

Skinner (behaviorisme) pas de boîte noire,

seulement des associations stimulus réponse

Représentations

Entrée

Sortie

Chomsky il y a une boîte noire avec dedans

une structure de représentations et de processus

3

compétence linguistique sommaire

1. briques de base sons élémentaires

(phonèmes) morphèmes et mots 2. règles

combinatoires (productivité)

unit level well-formed ill-formed phonemes /fata

l/ /tlafa/ morphemes inter-nation-al al-nation-

inter words (le chat court) (chat court le)

NB. "" indique une séquence mal formée

4

Linguistique structuraliste vs. générative

(a) lg. structuraliste vise à décrire le

système de la langue à partir d'un corpus.

Description de l'extérieur des objets

linguistiques, ne recherche pas de réalité

psychologique. (b) lg. générative vise à

expliquer/modéliser la capacité humaine à générer

une infinité d'énoncés à partir d'un nombre

limité d'unités et de règles combinatoires. gt

(a) ? (b) surtout sur l'idée qu'on peut produire

ou comprendre des énoncés JAMAIS rencontrés

auparavant phonologie les unités sont les

phonèmes, les règles sont d'une part des règles

phonotactiques et d'autre part des règles de

changement contextuel gt séquences de phonèmes.

morphologie les unités sont les morphèmes. Qui

obéissent à une sous-grammaire de règles

combinatoires gt mots.

5

productivité de la phonologie

- Avec peu de sons ou de phonèmes, il est possible

de construire beaucoup de morphèmes ou de mots. - Un principe exponentiel définit le nombre maximal

de mots - Nm(L) Np L

- nombre de mots Nm de longueur L possibles avec un

inventaire de Np phonèmes - ex. pour L 4 et Np 20, Nm(4) 160 000

MAIS, les contraintes phonotactiques limitent le

nombre de séquences légales dans la langue

6

productivité de la morphologie

A partir du stock de morphèmes disponibles et des

règles de combinaisons autorisées (spécifiques à

chaque langue), on peut en principe fabriquer

tous les mots que lon veut et leur affecter un

sens. Exemple rapid-ifier sur le modèle de

solid-ifier Nous comprenons le sens de ce genre

de néologisme, même si nous ne l'avons JAMAIS

rencontré

et bien sûr, productivité de la syntaxe

7

(quasi) infinité de néologismes possibles

- Quelques exemples

- autre genre libre-penseuse

- autre classe syntaxique se lunetter, fourire,

confusionner - analyse erronée bikini gt monokini (île bikini ?

bi- kini) - dialogue gt trilogue (dia- ? 2)

- nouveau suffixe -nik dans spoutnik

- gt peacenik

- mot-valise (fusion) cocacolaniser

- smog (de smoke et fog)

8

Problème fondamental du traitement de la parole

un traitement de type "pattern matching" est-il

plausible ? - impossible pour les énoncés

complets - on ne peut pas stocker une infinité

potentielle dénoncés - on nattend pas la fin

pour commencer à décoder - possible pour mots

et/ou unités infra-lexicales, mais a) quid des

néologismes? e.g., rapidifier compris

bien quabsent du "lexique mental".b) quid des

non-mots? e.g., crépascole analysable en sons.

gt étapes que l'on peut logiquement postuler

première tâche décodage phonétique, du signal

aux sons seconde tâche des sons aux

morphèmes et aux mots troisième tâche des mots

à la phrase gt sens du message

9

gt approche classique niveaux de traitement

lt--gt niveaux d'organisation

signal de parole --gt unités infra-lexicales --gt

morphèmes mots --gt structure morphosyntaxique --gt

sens

PS

signal acoustiquecontinu, variable

structure syntaxique, gtaccès au sens

segmentation, reconnaissance des mots

unités infra-lexicales discrètes, invariantes

(phonèmes, traits?)

--gt "sons"

10

Niveaux d'organisation du langage parlé

(du "bas niveau" aux niveaux supérieurs)

patterns acoustiques interprétation

phonétique codage phonologique codage

morphologique mots de contenu et de fonction

structure syntaxique de surface (e.g.,

constituants) structure profonde contenu

sémantique message pragmatique

11

niveaux dorganisation

acoustique

?netu?fd??s?tp??s /?.ne.tuf.d?.s?t.pj?s/ (o

n) (étouffe) (dans) (cette) (pièce) (onPrn

(étouffeVp3s (dansPrep (cetteDet

pièceN)NP)PP)VP)S ( (X est-dans (cette pièce)) (X

étouffe) ) Ouvre la fenêtre !

phonétique

phonologique

morphologique

surf. structure

deep structure

pragmatique

12

Les sons élémentaires les briques pour

construire les énoncés parlés

niveau segmental - consonnes (C), voyelles

(V), et semi-voyelles (G) niveau

suprasegmental - accents - tons - patterns

d'intonation (mélodie) - pauses, durées

(rythme) organisation hiérarchique découpage

sonore des énoncés - groupes prosodiques mot

prosodique lt lt groupe d'intonation -

syllabes - segments (C, V, G)

Glossaire Pullum, G., Ladusaw, W. (1986).

Phonetic symbol guide. The university of Chicago

Press.

13

notation des sons

alphabet phonétique international IPA 1993

--gt (l'IPA évolue encore) Origine Paul Passy

et Daniel Jones en 1886, Passy fonde

l'Association phonétique internationale Lien

vers l'IPA http//www.langsci.ucl.ac.uk/ipa/

14

niveau segmental 21 grandes catégories

phonétiques

- les consonnes

- - caractérisées par la formation puis le

relâchement d'un obstacle au passage de l'air

dans le conduit vocal. - Exemples de consonnes /f, n, t, k/ comme dans

"phonétique" - les voyelles

- - pas d'obstacle au passage de l'air dans le

conduit vocal. - Exemples de voyelles /a, i/ comme dans "tapis"

- les semi-voyelles ou semi-consonnes

- - intermédiaires entre consonnes et voyelles.

Articulation semblable à celle des voyelles mais

fonctionnent (phonologiquement) comme des

consonnes (ces deux points sont débattus). - Exemples de semi-voyelles /j, w/ comme dans

"yaourt" et "oie"

15

Comment sont produits les sons de la parole

larynx

soufflerie

air expulsé

16

articulation supralaryngale les cavités

cavité nasale

passage velopharyngé

cavité orale

larynx

17

articulation supralaryngale les articulateurs

palais dur

alvéoles

velum (voile du palais, palais mou)

uvula ou luette

lèvres

dents

langue

(larynx cordes vocales, glotte)

18

Les consonnes

Les consonnes se distinguent selon quatre

dimensions (4 traits articulatoires)

1- le voisement se manifeste par la vibration

des cordes vocales. Les consonnes sont soit

voisées (sonores), soit non voisées (sourdes).

2- le mode darticulation qui caractérise la

forme et la façon dont la constriction est

produite dans le conduit vocal

4

3

3- le lieu darticulation est caractérisé par la

position de lobstruction dans le conduit vocal

(position dun articulateur au point le plus

fermé du conduit)

2

1

4- la nasalité caractérise les consonnes pour

lesquelles le flux dair passe par les fosses

nasales

19

modes darticulation des consonnes

D'après la forme et la façon dont la constriction

est produite dans le conduit vocal, on distingue

(en français)

- Occlusives (plosives)

- Orales b, d

- Nasales m, n

- Fricatives (constrictives)

- s, z, f, v

- Latérales l

20

les consonnes du français

Predorso-

lieu

Labio-

Apico-dental

Dorso-

Dorso-

Dorso-

post-

Bilabial

dental

vélaire

uvulaire

palatal

/alvéolaire

mode

alvéolaire

t

d

p

b

k

g

occlusive

orale

t

out

d

oux

p

ou

b

oue

c

ou

g

oût

m

n

?

?

occlusive

nasale

m

ou

n

ous

a

gn

eau

parki

ng

s

z

f

v

?

?

?

fricative

s

ous

z

oo

f

ou

v

ous

ch

oux

j

oue

r

oue

l

latérale

l

oup

non-voisé

voisé

21

Les voyelles

Les voyelles se distinguent selon quatre

dimensions

1- aperture ouverture ou fermeture du conduit

buccal sont caractérisées par louverture de la

mandibule et la position de la langue (haute ou

basse)

2- lieu darticulation caractérisé par la

position de la langue (antérieure ou postérieure)

4

2

3- arrondissement et protrusion se manifestent

par le rétrécissement de lorifice labial et la

projection des lèvres en avant

3

1

4- nasalité distingue les voyelles nasales pour

lesquelles le flux dair passe par les fosses

nasales, des voyelles orales

22

les voyelles du français

postérieures

antérieures

centrales

fermées

u

i

y

s

ou

s

s

i

s

u

o

e

ø

mi-fermées

?

s

o

t

s

e

s

c

eu

x

œ

?

?

s

ai

nt

c

e

br

un

s

on

?

?

œ

in

br

mi-ouvertes

s

o

rt

s

ai

t

s

oeu

r

?

a

?

s

an

s

légende

ouvertes

s

a

p

â

te

arrondies

p

a

tte

non arrondies

nasales

23

les semi-voyelles du français

Les semi-voyelles (appellées aussi

semi-consonnes) sont des sons intermédiaires

entre les voyelles et les consonnes. Il y

en a 3 en français, qui se distinguent par leur

lieu d'articulation qui est parfois double

- la labio-vélaire est produite par un

resserrement au niveau des lèvres et au niveau

du palais mou (velum)

- la labio-palatale est produite par un

resserrement au niveau des lèvres et au niveau

du palais dur

- la palatale est produite par un resserrement au

niveau du palais dur

24

Voisement et contours F0

F0 fréquence de vibration des cordes vocales

lt--gt hauteur mélodique (pitch) contours F0 -

tons (chinois, anglais, etc.) - stress (anglais,

italien, etc.) - intonation

25

Pour en savoir plus

Description articulatoire de plusieurs sons des

langues du monde http//www.unil.ch/ling/phon/inde

x.html (université de Lausanne) http//hctv.humne

t.ucla.edu/departments/linguistics/VowelsandConson

ants (UCLA)

Exercices pratiques de transcription et

classification des sons (en anglais) http//home.c

c.umanitoba.ca/krussll/phonetics/index.html

Description phonétique de variantes du français

et info sur les langues http//accentsdefrance.fre

e.fr (les accents des français) http//www.

ethnologue.com/web.asp (langues du

monde) http//wals.info/ (world atlas of

language structures) http//web.phonetik.uni-frank

furt.de/upsid.html (gt interrogation de UPSID)

Livres Ladefoged, P., Maddieson, I. (1996).

The sounds of the world's languages. Cambridge,

MA Blackwell.

26

représentation temps x fréquence x énergie

temps gt

énergie niveau de gris

fréquence gt

cest de leau

27

Formants

Kuhl (2000). PNAS, 97, 11850-57

28

voyelles de l'anglais (contexte h_d)

29

Transitions CV /ga, da, ba/

/gar/

/dar/

/bar/

30

VOT (délai de voisement)

s'applique aux occlusives suivies d'une

voyelle intervalle de temps entre relâchement

de l'occlusion et le début de la voyelle VOT gt

30-40 ms /t/ th anglais ("toe") VOT 0-20

ms /d/ t anglais ("doe") ou /t/ t

français VOT négatif /d/ d français (diapo

précédente)

"a toe"

? t? o?

"a doe"

? t o?

31

Phonologie

La phonologie décrit les sons de parole pour leur

fonction linguistique leur place dans le

système d'oppositions, restrictions

combinatoires, règles contextuelles de

changement missions de la phonologie - pour

chaque langue dresser un inventaire des phonèmes

jeu de sons nécessaire et suffisant pour

"coder" tous les mots.critère de

commutation/permutation P et P' sont deux

phonèmes distincts ssi en remplaçant P par P'

dans un mot M on obtient un mot différent M (?

paire minimale M-M ltgt ? contraste P-P')

exemple /t/ et /d/ sont distincts car toit ?

doigt - restrictions combinatoires règles

phonotactiques - processus phonologiques

règles de changement phonémique ou allophonique

dépendantes du contexte (synchroniques ou

diachroniques)

32

Retour sur quelques définitions

phonème plus petite unité sonore distinctive

dans une langueCritère commutation/permutation

entre 2 phonèmes gt différence de sens.

Exemples /? a p o/ chapeau ? /? a t o/

château gt /p/ ? /t/ /? a t o/ château

? /b a t o/ bateau gt /?/ ? /b/

Chaque langue a son inventaire fini de phonèmes.

phonème classe d'équivalence regroupant des

sons qui peuvent être phonétiquement différents

selon position et contexte allophone(s) d'un

phonème variantes phonétiques

équivalentes. Exemples - ? et ?

allophones du 'R' (/r/) français parisien- t?,

t, t?, ? allophones du /t/ anglais

'water' 'w???- variation selon la position

Convention phonèmes notés entre / /, sons

("phones") entre .

33

Tableau des phonèmes dune langue

Doù la présentation standard selon les

catégories phonétiques

Linventaire dans le désordre est peu

éclairant. Exemple consonnes du catalan

lieu (POA) gt

m ? b ? t j d d? r dz w ? k l g z v ts c ? ? n ?

s t? p ?

manière gt

34

Traits phonétiques, traits distinctifs

- traits "classiques" de la phonétique

articulatoire - correspondent aux catégories de place, manière,

et voisement. - ex. /p/ voiceless, bilabial, plosive

- gt "multivalued" features

- traits distinctifs système de traits binaires

qui permet de générer tous les phonèmes possibles

(--gt universalité) - voiced

- syllabic

- ex. /p/ continuant

- anterior

- coronal

historique structuralisme (Jakobson,

Trubetzkoy, etc. Ecole de Prague) SPE (1968)

Géométrie des traits (Clements, 1985) traits

organisés hiérarchiquement.

35

unités prosodiques de la more au groupe

d'intonation

more (mora) unité rythmique (C)V

(consonnevoyelle-courte) ex. ? /da/ 1 more (?),

mais ? /hon/, ? /to/ 2 mores (??, ??) syllabe

- une syllabe lt--gt un noyau vocalique ou

consonantique (problématique pour le berbère

tfktstt "tu l'as donnée") - contour de

sonorité (Clements, 1990) (sonority hierarchy

stop lt fricative lt nasal lt glide lt vowel)

well-formed (max)rising gt nucleus gtfalling

ex. (French) /bras/, /pnø/ (English) /blu/,

/plan/, but /stop/ - structure syllabique

ex. (anglais) "limit"

Clements, G.N. (1990). The role of the sonority

cycle in core syllabification. In J. Kingston

M. Beckman (Eds.), Papers in Laboratory Phonology

I. Cambridge University Press.

36

unités prosodiques de la more au groupe

d'intonation

niveaux d'organisation plus larges que la

syllabe - pied (foot) unité rythmique induite

par l'accent. En anglais, portion allant d'une

syllabe accentuée (stressed) à la suivante. -

prosodic word lt phonological phrase lt

intonational phrase (the little dogpp was

running fastpp)IP, (I could hardly see

itpp)IP hiérarchie débattue / lien avec la

syntaxe, mais s'applique plus ou moins bien

selon les langues. par exemple, en japonais, on

postule mora lt foot lt PW lt PP lt IP

cohésion temporelle intra-groupe vs. fluctuations

inter-groupe. typologie des langues en classes

rythmiques - mora timed / syllable timed /

stress timed

37

phonotactique restrictions combinatoires

restrictions intra-syllabiques - phonème P

interdit dans la position X (onset, coda)ex.

(anglais) /?/ interdit en onset, /h/ en coda

/no?t/ mais /?o?h/ - séquence P1P2 interdite

dans la position X ex. (français) /tl/ interdit

en onset /klu/ mais /tlu/ex. géminées souvent

interdites en onset. Mais (albanais) /llara/

beaucoup de langues interdisent tous les

clusters restrictions inter-syllabiques -

séquence P1.P2 interdite ('.' frontière

syllabique) ex. (coréen) /k/ possible en coda,

/m/ possible en onset, mais /k.m/gt 'Pacman'

adapté en /pa?.man/ et non /pak.man/

38

processus phonologiques

changement phonétique contextuel - variations

allophoniques ex. (anglais) /p/ --gt ph en

initiale de syllabe accentuée, p sinon

changement phonémique contextuel - formulation

générale X --gt Y / A_B les règles sont

ordonnées (Dell, F. (1973), "Les règles et les

sons") - neutralisation dévoisement final en

allemand (Rad --gt /rat/) règle simple !

voiced --gt -voiced/_ - assimilation

propagation régressive ou progressive ex.

(français) -voiced --gt voiced /_voiced,

-nasal, -syll gt jupe jaune --gt jube jaune

mais jupe noire -X-gt jube noire ex. (anglais)

coronal --gt labial /_labial - liaison en

français notion de forme sous-jacente à

coda ex. /petit/ pour "petit" _titC --gt _tiC

_titV inchangé

39

Lectures suggérées Bybee, Joan (2001).

Phonology and Language Use. Cambridge University

Press. Dell, François (1973). Les règles et les

sons introduction a la phonologie générative.

Paris Hermann. (réédition 1985) Pinker, Stephen

(1999). Words and rules The ingredients of

language (348 p). New York HarperCollins. Pinker,

Stephen (1994). The language instinct The new

science of language and mind (495 p). London

Penguin.

40

choix d'articles à présenter / commenter

(perception/compréhension de la parole) Dahan,

D., Swingley, D., Tanenhaus, M. K., Magnuson,

J. S. (2000). Linguistic gender and spoken-word

recognition in french. Journal of Memory and

Language, 42, 465-480. Ranbom, L., Connine, C.

(2011). Silent letters are activated in spoken

word recognition. Language and Cognitive

Processes, 26, 236-261. Gomez, D., Bion, R.,

Mehler, J. (2011). The word segmentation process

as revealed by click detection. Language and

Cognitive Processes, 26, 236-261.

Pour télécharger, suivre ce lien dans votre

explorateur https//files.me.com/pahalle/5djdlr

41

Dahan et al. Eye movements were monitored as

French participants followed spoken instructions

to use a computer mouse to click on one of four

displayed pictures. Experiment 1 demonstrated

that, in the absence of grammatical gender in the

context preceding the referent name e.g.,

cliquez sur les boutons, participants fixated

pictures with names sharing initial sounds with

the target e.g., bouteilles more than on

pictures with phonologically unrelated names,

replicating Cohort effects previously found

with this paradigm. When a gender-marked article

immediately preceded the noun e.g., cliquez sur

le bouton, the early activation of the

gender-inconsistent cohort was completely

eliminated (Experiment 2). This demonstrates that

the set of candidates initially considered for

recognition of the noun is constrained by the

gender-marked article. Two alternative accounts

of these results, one based on grammatical level

of processing and the other based on form-based

statistics, are discussed. Key Words

spoken-word recognition linguistic gender

French eye tracking.

Ranbom Connine Four experiments are reported

that investigate processing of mispronounced

words for which the phonological form is

inconsistent with the graphemic form (words

spelled with silent letters). Words produced as

mispronunciations that are consistent with their

spelling were more confusable with their citation

form counterpart than mispronunciations that are

inconsistent with their spelling in a

same/different task. Cross-modal repetition

priming for orthographically supported

productions and their citation form counterparts

was equivalent in contrast, orthographically

unsupported productions showed reduced priming

relative to the citation form. The findings are

discussed in light of models of cross-modal

interaction between spoken and written lexical

representations. We argue that the results

support a restructuring model where reading

promotes development of a phonological

representation used during spoken word

recognition.

42

propriétés importantes de la parole

- (1) La parole est rapide, mais précise 10-15

sons (phonèmes) par seconde lt 1 erreurs - (2) La parole est variableLes sons/mots varient

selon contexte, débit, locuteurPas de

correspondance biunivoque son/pattern

acoustiqueLes sons sont coarticulés. - (3) La parole est continueLes sons/mots ne sont

pas séparés par des pauses. Les frontières ne

sont pas marquées systématiquement. - (4) La parole est lacunaireLes mots sont souvent

prononcés incomplètement avec des phonèmes ou des

syllabes qui sont omis.

43

Pas ou peu de correspondances biunivoques

différents patterns acoustiques lt--gt même percept

/d/même pattern acoustique lt--gt différents

percepts /d/ vs. /g/

/d/ in /di/ vs./d/ in /du/

/d/ in /do/ vs. /g/ in /ga/

44

Coarticulation

Les propriétés biomécaniques du système

articulatoire, en particulier son inertie, font

quil nest pas possible de produire une suite

concaténée de sons stables, bien définis

acoustiquement, chacun correspondant à une

consonne ou une voyelle. Les gestes

articulatoires se recouvrent en partie les

onsets des gestes pour C et V dune syllabe CV

coïncident gt transmission parallèle. (cf.

Phonologie Articulatoire)

Schematic spectrogram for the syllable "bag,"

indicating the overlap of the information

specifying the different phonemes (from Liberman,

1970).

45

Coarticulation et redondance

Info(/p/)

Info(/a/)

Info(/a/)

Coarticulation deux segments consécutifs

XY des infos sur Y dans X (cf. sy)des infos

sur X dans Y Redondance plus d'infos que

strictement nécessaire côtés positifs de la

coarticulation- permet la redondance-

efficacité de transmission

a p a

46

non-séquentialité

Le langage écrit a une organisation

séquentielle, linéaire - les lettres se succèdent

dans un ordre séquentiel - à chaque lettre (ou

graphème) correspond un son de la langue.

pharmacie/f a r m a s i/

Si la parole était strictement séquentielle et

linéaire, on devrait trouver dans le signal un

segment acoustique précis correspondant à chaque

segment de parole perçu. Pour une séquence

perçue comme X suivi de Y (ex. /d//i/), les

segments acoustiques correspondant à X et Y se

succèdent bien temporellement (dans la mesure où

l'on peut les repérer), mais n'ont pas de

propriétés invariantes (lt coarticulation).

47

caractère "continu" de la parole

On peut identifier certains évènements

acoustiques (ex. discontinuités) qui peuvent

être interprétés comme des frontières entre sons.

Mais ces évènements sont nombreux et ne sont pas

en correspondance un à un avec les segments de

parole.

48

Perception passive versus construction active

Les sons élémentaires (consonnes et voyelles) ne

sont sans doute pas perçus directement de façon

séquentielle mais plutôt reconstruits à partir

d'unités plus larges (peut-être de type CV, qui

correspondraient à des patterns articulatoires de

base). Donc le mécanisme de base de décodage

phonétique ne serait pas un pattern-matching

passif mais une reconstruction active.

Nombreuses illustrations, dont les "illusions

perceptives" du type "phonemic restoration", et

le rôle du contexte Interprétation en termes de

feedback (cf. cours suivants)

49

Phénomène de "phonemic restoration"

Warren, R.M. (1970). Perceptual restoration of

missing speech sounds. Science, 167, 392-393.

50

rôle du contexte Détection de voyelle isolée

(extraite), en contexte syllabique, en contexte

lexical

(Meunier Floccia)

- Le contexte syllabique ( les informations

coarticulatoires) améliore très nettement

lidentification de la voyelle - Le contexte lexical permet une identification

quasi parfaite

51

exemple identification de /a/

contexte voyelle syll abe mot

- cacahuète /kaka??t/

spaghetti /spageti/

52

Le traitement de la parole est performant

- 1. Parole perçue comme suite dévènements

discrets (une séquence de segments) malgré la

nature continue du signal, malgré le

recouvrement des segments - 2. Relative invariance perceptive des segments

(stabilité des percepts) malgré absence de

correspondance univoque (acoustique ltgt

percept),malgré la variabilité du signal

acoustique

53

Ce qui peut aider le traitement de la parole

- peut-on trouver quelques invariants ?

- malgré la variabilité du signal, il existe au

moins pour certains sons de parole des indices

acoustiques stables qui peuvent servir à leur

identification phonétique. - indice acoustique paramètre physique du

signal- qui peut varier selon lidentité

phonétique des sons produits- dont la variation

peut modifier l'identité phonétique du son

perçuex. pattern de formants, présence de

friction, de voisement - exploration des indices acoustiques utilisation

de la parole synthétique (années 50)

analyse/synthèse/test perceptif --gt indices

pertinents - exemple d'indice pour le lieu darticulation

des occlusives forme spectrale du burst et le

locus des transitions

54

indices acoustiques pour la place (POA) des

occlusives

la forme spectrale du burst

labial alveolar velar

55

indices acoustiques pour la place (POA) des

occlusives

le locus des transitions des formants

labial alvéolaire vélaire

POA locus labial lowalvéolaire midvélaire high

56

Ce qui peut aider le traitement de la parole

La perception catégorielle

- problème des sons "ambigus" (ex. entre /b/ et

/p/) - traitement simplifié par la conversion rapide

de grandeurs physiques continues à des catégories

perceptives discrètes. - la perception catégorielle permet cette

conversion - un continuum de stimuli (ex. /ba/ à /ga/) est

perçu de façon discontinue, de façon

catégorielle soit /ba/, soit /ga/, pas de

percept intermédiaire - (années 50-60, labos Haskins, grâce au Pattern

Playback) - gt Le système perceptif impose des catégories

sur des stimuli physiques continus

57

(No Transcript)

58

Perception Catégorielle (Liberman et al. (1957)

J. Exp. Psychol. 54, 358-368)

- Un continuum de stimuli sur lequel sont

définies des catégories perceptives est perçu de

manière catégorielle si les stimuli ne sont

discriminables que lorsqu'ils sont perçus comme

appartenant à des catégories différentes. - PC discriminabilité de S et S' lt--gt

probabilité que S et S' soient identifiés dans 2

catégories différentes. - Le "degré" de PC est d'autant plus élevé que la

relation entre discrimination et identification

est étroite. - définition opérationalisée par la comparaison

des fonctions de discrimination empiriques aux

fonctions théoriques déduites des fonctions

observées didentification (pour des performances

strictement catégorielles).

(formules Pollack Pisoni (1971) Psychon. Sci.

24, 299)p(Si?Sj) ( p(Sia) x p(Sjb) p(Sib)

x p(Sjd) ) / 2

59

Exemple dapplication de la PC (Liberman et

al., 1957 Fig.2)

p(Si?Sj) ( p(Sib) x p(Sjd) p(Sid) x

p(Sjb) ) / 2

60

Démo de perception catégorielle

Stimuli synthétiques de ba vers da

1 2 3 4 5 6 7

/ba/

/da/

F2 F1

1

2

3

4

5

6

7

à noter, la variation dans la direction de la

transition du 2ème formant

Expérience en deux étapes (1) test

didentification (2) test de discrimination

61

(No Transcript)

62

Récolte des études "PC"

point central bonne discrimination entre

catégories,versus mauvaise à l'intérieur dune

catégorie gt notion centrale de frontière

catégorielle.

Perception des différents types de

sons(technique continua entre deux sons de

parole) Consonnes - occlusives très

catégoriel - fricatives et glides moins

catégoriel Voyelles typiquement perception

continue plutôt que catégorielle / sensibilité

au contexte Tons (ex. chinois) semblable aux

voyelles

63

Occlusives(e.g., /d/-/g/)

Voyelles(e.g., /a/-/?/)

64

extras

65

quelques chiffres

(1) La parole est rapide

- 150-300 mots /min. (Macley Osgood, 1959)

- 3-5 syllabes /sec. (Deese, 1984)

- 10-15 phonèmes /sec.

- Estimation de la taille du lexique 30,000 à

100,000 mots

mais précise

Les erreurs de production sont relativement

rares 77 erreurs morpho-syntaxiques dans 15,000

phrases (Deese, 1984) (ex. some shells is even

soft) 1.5 à 3.2 erreurs phonologiques dans 10,000

mots (Deese, 1984 Garnham et al. 1984) (ex.

berre de vière) 2.5 à 5.1 erreurs lexicales sur

10,000 mots (Rossi Peter-Defare, 1998) (ex. la

chambre de ma porte)

66

pourquoi le traitement de la parole est complexe

(1) La parole est rapide, mais précise 10-15

sons (phonèmes) par seconde lt 1 erreurs (2)

La parole est variableLes sons/mots varient

selon le contexte, le débit, le locuteur...Les

sons sont coarticulés.

67

Invariance and variability

Le signal de parole est variable. Le traitement

perceptif le convertit en unités infra-lexicales

et lexicales discrètes et invariantes. Première

étape les segments

Peut-on trouver dans le signal, pour chaque

segment de parole perçu, un certain nombre de

corrélats acoustiques spécifiques qui le

caractériseraient toujours ? Idéalement, les

corrélats acoustiques d'un segment S devraient

tous apparaître à chaque occurrence de S mais pas

(ou pas tous) en l'absence de S. De tels

corrélats sont difficiles à trouver (mais cf.

suite). La plupart du temps, pas de

correspondance univoque entre percept (son perçu)

et manifestation acoustique.

68

Exemples de disparition de sons ou de mots

processus phonologiques de réduction

il.t?.di.kil.n?.l?.s?.pa "il te dit qu'il ne

le sait pas" il.t?.di.kil.n?l.s?.pa "il te dit

qu'il ne l'sait pas" i.t?.di.kil.n?l.s?.pa "i

te dit qu'il ne l'sait pas" it.di.ki.s?.pa "it'd

it qu'i sait pas"

erreurs de production (lapsus) "un instument de

mesure" "des écrivains pestigeux"

69

indices acoustiques pour la place (POA) des

occlusives

le locus des transitions des formants

occlusion de k

F3

F2

F1

transition formantique trajectoire d'un formant

au passage entre consonne et voyelle (ou sonante)

70

indices acoustiques pour l'identification des

voyelles

fréquences relatives des formants 1 à 3 --gt

voyelle mais voyelles intermédiaires

voyelle F1 F2 a 600 1200i 300 2500u 30

0 600

F2/F1 ne suffit pas ! (2 pour a et u) gt F3

en général vers 3000 Hz, sauf y

formants F1, F2, et F3 des voyelles a, i, u